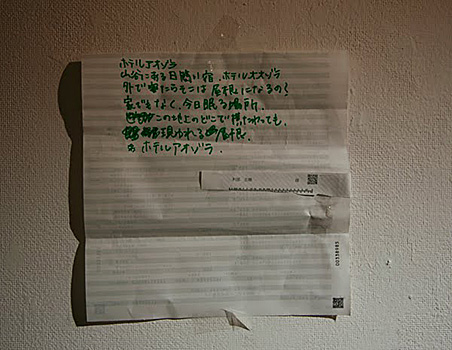

[ホテルアオゾラ] Eng

2009

不要となったもの,フローリング,紙,電気,その他

DVD(3:58,2:33,1:10,1:31min,loop,モニター4台)

3.8×8×3m(室内)

switch point,東京

2009.12.3-12.13

撮影:若林勇人/WAKABAYASHI Hayato

儀式としての通過(パサージュ)―利部志穂の彫刻における「一方通行」と「反-形態」

森啓輔(本展企画者)

「出会い」とは、70年代以降の日本の彫刻を考えるうえでいささか神話化され過ぎた感のある、

不可触性を備えた言葉であろう。しかしながら、利部志穂にとってそれはむしろ生々しい体験の一部

として、今なお語られ続ける。利部の制作の根幹となる廃材は、作家本人による街中での、それこそ

徘徊としか形容しようのない無目的的な探索行為によって偶発的にもたらされる。鉄パイプ、木材、

ガラス瓶、ドライヤー、バケツ。これまでも制作に使用された素材の数々は、その探索行為に重きを

負っているが、街に遺棄された廃材とは目的をもち生産されながら、すでにその役割を終えた遺骸と

いえるかもしれない。すなわち、既製品でありながらかつ機能性が剥奪されるという、自然と人工の

間隙に宙吊りにされた無名の物質といえよう。そのような物質との出会いは、かつてヴァルター・ベン

ヤミンが1930年代の世界都市としてのパリの都市空間に見出した「遊歩者(フラヌール)」のごとき、

「無為に過ごす者」の行為を想起させる。ベンヤミンは、「遊歩者」を近代(モデルニテ)に登場した

群衆に対置させたが、利部が非合理的な方法論に拘泥する所以の一つには、もはや自身を「遊歩者」と

措定することでしか、そのような物質との出会いが果たせないからかもしれない。

そして、利部と「遊歩者」との類縁性は制作手法に限定されえず、観者の鑑賞行為においても形式化

されることとなる。《281/昼夜》(2009)と名付けられた、鉄パイプやテグスなどが接合され延長し

ていく構築的な作品において、鑑賞者は85mという立体作品としては比較的長い距離を歩くことを強い

られるのだが、作品全体の把握の困難さと、形態として中心性を喪失したそれは、鉄道の車両工場跡と

いう特殊な閉域にあたかも同質化してしまったかのような印象を与える。観者の視点が常に揺らぎ、定

位させることができない鑑賞行為、つまり作品に対する視覚的な認識自体を脱目的化するような鑑賞行

為とは、まさしく利部が実際に歩んだ281歩という「遊歩者」としての経験を鑑賞者に追体験させるもの

として作用するだろう。さらに、車両工場跡の引込線に沿って一定の間隔に配置された排水溝に、繰り返

し挿入された植物をみる体験には、鑑賞そのものがあたかも儀式として遂行されるかのような錯覚を与える。

彫刻の鑑賞において、作品の周遊を可能にする全方位的な視界の開かれは、時にそれが逆説的に作品の認

識の困難さへと還元されてきたが、利部が語る「通過」という概念がもちうる時間/空間の知覚は、反復

的な儀式として機能することで、非視覚的な認識のありようを鑑賞者に問いかけている。

利部は、物質の知覚に対しどこかいいしれようのない懐疑を漏らす。「情報と体験を一致させ、身体を

取り戻す」ことを観者に働きかけようとする利部の志向性は、例えばP.ヴィリリオが現代における映像の

習慣的蔓延が、制度化された形象として新しい視覚体験を剥奪しているとして、我々を「みる人」ではなく

「再見する人」と定義することとある相関性をみせている(註1)。しかし、ヴィリリオの言説にさえ拭い

がたい既視感を覚えるように、利部が語る身体的知覚の地平は、例えば荒川修作ら先達によって蕩尽された

諦念の感を覚えはしないだろうか。ただし、速度という特異な視点から地政学的な権力構造を解析し、「走

行体制(ドロモクラシー)」を提唱したヴィリリオが、かつてアンフォルメルがヨーロッパを席巻した時代に

おいて、彼自身が物質の図-地の間隙に関心を注ぎ、形態ではなくむしろ「反-形態」へと接近しえたという

事実は、利部の作品の特殊性に言及する一筋の光明となるかもしれない。そのようなヴィリリオにおけるゲ

シュタルト崩壊の経験は、利部の作品に内在する「通過」と「反-形態」へと私たちを導いてくれる。

1969年に椿近代画廊の地下で高山登の個展が、また同画廊の二階で榎倉康二の個展が開催された。個展

において榎倉は《歩行儀式》(1969)を発表するが、そこでは矢印や「1分間停止地域」などの指示標に

よって、画廊空間内での元来自由な鑑賞行為は、一方通行路のように厳しく制限されることとなる。そこ

には、作家がそれ以後も強い関心をよせる「不確定性」への接近がみられるわけだが、当時の社会構造の

劇的な変化により、「風景」から「コップ1個」にいたるまで、それらの認識自体を性急に再更新せねば

ならないという焦燥感が榎倉を制作へと促していたといえよう。榎倉は、《歩行儀式》の空間内を一方

通行で過ぎ去ること、また繰り返し矢印や角柱をみることを鑑賞者に強要したが、それは利部の作品へと

ゆるやかに接続する。ベンヤミンは、「歴史の概念について」の中で「過去の真のイメージはさっと掠め

過ぎてゆく。」(傍点原文)(註2)と述べた。刹那における一瞬の閃きとして、認識不可能性を帯びた過

去のイメージ同様、利部の作品の鑑賞体験は作品総体の認識を頓挫させつつ、通過することで瞬間的に過去

として部分を埋没させながら、一方で同語反復的に物質を再現前化させることで、過去化した過去を惹起

させようとする。それはつまり、彫刻をつくることに自覚的な利部が、私たちの映像の受容体験をあえて

模倣することで、彫刻の視覚的体験がもつ矛盾そのものを転覆させようとする営為であるように感じられる。

そして、利部の作品がもつ脱求心的な反-形態性もまた、これまで暗に前提とされえた物質とその背後と

いう既存の図-地関係を無効化しようとする挑発的な試みであるといえよう。本展において、利部が街を徘

徊する様子を私たちは垣間見ることとなる。映像に映し出された鈍色の空を見上げる視線とは、まさしく

周遊ではなく一方通行を、そして図ではなく地を知覚することに彫刻の新たな鑑賞体験の地平を見つめる

利部の視線に他ならない。

註1 P.ヴィリリオ『ネガティヴ・ホライズン 速度と知覚の変容』(丸岡高弘訳)産業図書・2003年

註2 W・ベンヤミン「歴史の概念について」『ベンヤミン・コレクション1(浅井健二郎編訳)筑摩書房・1995年・p.648